Webサイトの集客改善について、”無料”で相談してみませんか?

貴社に最適なSEO対策・コンテンツ制作・リスティング広告運用を無料でアドバイスいたします!

▶無料のSEO相談窓口はこちらから

【2025年】SEOとは?SEO対策の基本から具体的な施策や最新トレンドまでわかりやすく解説

SEO(検索エンジン最適化)は、ウェブサイトやページを検索結果の上位に表示させるために欠かせない施策です。SEO対策とも呼ばれます。

2025年現在、検索エンジンはますます高度化しており、SEO対策の重要性は高まる一方です。本記事では、SEOの基本から仕組み、効果的な対策の考え方を初心者にもわかりやすく解説します。

目次

SEOとは

SEO、あるいはSEO対策は、デジタルマーケティングの基盤ともいえる重要な手法です。

まずは「SEOとは何か」という基本的な部分から、その仕組みや考え方について順を追って解説します。

SEOとは何の略?

SEOとは、「Search Engine Optimization」の略で、日本語では「検索エンジン最適化」と訳されます。簡単に言うと、Googleや他の検索エンジンの検索結果で、特定のキーワードに対して自サイトが上位に表示されるようにするための施策全般を指します。

例えば、「東京 カフェ おすすめ」というキーワードで検索を行った際に、検索結果の1ページ目に自社サイトが表示されることを目指します。検索結果の上位に表示されることで、より多くの人にサイトを見てもらい、売上や問い合わせの増加につながります。

検索エンジンの仕組み

SEOを理解するには、まず検索エンジンの仕組み(検索エンジンがどのように動いているのか)を知ることが重要です。Googleを例に、クロール、インデックス、ランキングという3つのステップを解説します。

Step1.クローリング

検索エンジンは「クローラー」と呼ばれるロボットを使い、インターネット上の膨大な数のページを巡回します。この工程を「クロール」といいます。クローラーが新しいページや更新されたページを発見することで、情報が検索エンジンに取り込まれます。

Step2.インデックス

クローラーが収集した情報は、検索エンジンのデータベースに整理・保存されます。このデータベースが「インデックス」と呼ばれるものです。ページがインデックスに登録されなければ、検索結果に表示されることはありません。そのため、インデックス登録はSEOの基本といえます。

Step3.ランキング

検索エンジンは、インデックスに保存されたページを検索クエリ(ユーザーが入力したキーワード)に基づいて評価し、検索結果に順位をつけます。この順位付けの工程が「ランキング」です。Googleは数百に及ぶアルゴリズムを使い、ユーザーにとって適切な情報を提供するために順位を決定しています。

SEOの基本的な考え方

SEOの基本的な考え方は、「ユーザーニーズを満たし、ユーザー第一の視点でコンテンツを作成すること」にあります。実際、Googleは「ユーザーファースト」を基本理念として掲げており、ユーザーにとって有益な情報を含むサイトが検索結果で上位に評価される仕組みを整えています。

検索エンジンを利用する人は、自分の疑問や悩みを解決したい、または必要な情報を得たいという目的を持っています。そのため、SEOでは検索エンジンのアルゴリズムに対応するだけではなく、まずは検索ユーザーが求めている情報を正確かつ簡潔に提供することが重要です。

また、E-E-A-T(専門性、権威性、信頼性、経験)という指標もSEOの考え方に深く関係しており、信頼できる情報源として認識されることがサイトの評価を上げるポイントとなります。

SEOが重要な理由

SEOに取り組むことで様々な成果をあげることができます。中でも以下で紹介する3つの効果は、SEOを導入・推進していく十分な理由です。それぞれ詳しく見ていきましょう。

- 購買につなげるための集客力を高められる

- サイトやコンテンツが資産になる

- 認知度向上やブランディング効果が期待できる

購買につなげるための集客力を高められる

基本的に検索行動をしているユーザーは、自ら検索エンジンを開き、検索窓にキーワードを打ち込んでいるため、キーワードに関する関心や興味がある程度が高い傾向にあります。つまり、SNSなどで受動的に情報を享受している層よりも、能動的に動いて購買のための行動をとる可能性が高いといえます。

AISAS(アイサス)やAISCEAS(アイシーズ・アイセアス)などの一般的に提唱されている購買行動の一連の流れの中にも「検索(Search)」は存在しており、スマートフォンが普及した現在では購買導線において更に必要不可欠なものになっています。

効果的なSEOができると、購買に直結する自社サイトへの流入が増える可能性があります。自社の事業における集客力を高めることをメインの目的としてSEOに取り組むケースがあることを覚えておきましょう。

SEOの施策は、単に流入を増やすためだけでなく、「購買意欲の高いユーザー」を集めることができる点で、他の集客方法と比較して優れた特性を持っています。

そのため、SEOを強化することは、集客力の向上だけでなく、売上や利益の最大化にも直結する重要な施策といえるでしょう。

検索順位とCTR(クリック率)の関係性

また、検索結果での順位は、サイトへの流入量に大きな影響を与えます。以下のデータを見ると、SEOの検索順位の重要性がわかります。

Google検索結果での、順位別のCTR(クリック率)を調べたデータ(Google Click-Through Rates (CTRs) by Ranking Position in 2025)では、1位のCTRは39.8%であるのに比べて、2位は18.7%、3位は10.2%であるとわかっています。

【1位~10位のクリック率】

| 順位 | CTR |

|---|---|

| 1位 | 39.8% |

| 2位 | 18.7% |

| 3位 | 10.2% |

| 4位 | 7.2% |

| 5位 | 5.1% |

| 6位 | 4.4% |

| 7位 | 3.0% |

| 8位 | 2.1% |

| 9位 | 1.9% |

| 10位 | 1.6% |

これらの数値から、検索結果で1位に表示されることが、いかに大きな影響を与えるかが分かります。1位のCTRは2位の倍以上の数値であり、2位以下との差が顕著です。検索順位が下がるほどクリック率が急激に低下するため、SEOで検索順位を上げる施策を行うことが、集客力を高めるうえで重要となります。

例えば、ある企業が「オンライン英会話」を提供している場合、「オンライン英会話 おすすめ」などのキーワードで検索結果の1位を獲得できれば、検索ユーザーの約40%を自社サイトへ誘導できる可能性があります。

一方で、同じキーワードで2位になると、その割合は18%程度まで下がります。このように、上位に表示されるほどユーザーの注目を集めやすくなり、購買行動へのつながりが期待できます。

サイトやコンテンツが資産になる

SEOで制作したサイトやコンテンツは資産性が高いです。削除しない限りはインターネット上に残り続けます。品質の高い記事を公開したり、ユーザーにとって利便性の高い操作性を実現できたりすると、中長期的に効果を発揮し続ける可能性があります。

低コストで持続的な集客を実現したいケースなどでは、SEO対策が有力な施策の候補として挙げられることも多いことを覚えておきましょう。

特に、エバーグリーンコンテンツと呼ばれる「時間が経っても内容が変わず価値を失わない普遍的なテーマのコンテンツ」は資産性が高いです。例えば、ハウツー、ノウハウ系の記事、課題解決型の記事、Q&Aページなどが該当します。ただし、高品質であることが大前提です。

エバーグリーンコンテンツは少しのメンテナンスで長期的に集客を助けることになるため、まず最初に取り組むべきコンテンツです。

認知度向上やブランディング効果が期待できる

会社やサービスの認知度アップやブランディング効果につながる点もSEOのメリットです。検索を通じて人の目に触れる機会が増えたり、検索結果で上位に表示されたりすることで、会社やサービスの認知を広げ、ブランディングに良い影響をもたらす機会を得られます。

結果的に、検索窓に「会社名」や「サービス名」を直接入力してもらう指名検索の増加も期待できます。記事や動画といった高品質なコンテンツが必要になりますが、SEOが認知度やブランディングに貢献できる点も理解しておきましょう。

SEOの種類

SEOは一括りで捉えられることが多いですが、その中でも、3つの大きな施策が存在します。どれか一つではなく並行して進めていくことがポイントです。とはいえ、リソースや工数にも限りがあると思うので、まずはできるところから順に取り組んでいきましょう。

- 内部対策

- 外部対策

- テクニカルSEO

内部対策(コンテンツの最適化)

SEOにおける内部対策は、SEOにおいて基礎(ベース)であり、とても重要な根幹の部分です。

近時においては、様々な内部対策の一部であるコンテンツ施策が重要視されている傾向にあります。とはいえ、もちろんコンテンツ以外の内部対策も重要であることに変わりはありません。

SEO内部対策は、

- ユーザーニーズに適したコンテンツを作りストックしていくこと

- 検索エンジンに正しく評価してもらうこと

突き詰めれば、この2つの要素に集約されます。

細かい具体的施策は後述しますが、検索エンジンから正当に評価されるため、ユーザーを目的のページに正しく導くようなWebサイトの基礎を固める施策となります。Google検索エンジンのロボット(クローラー)がWebページを巡回(クロール)した際に、適切にインデックスしてもらえるかどうかで、大きな差が生じるためです。

また、上述したように昨今のGoogleアルゴリズム変動の影響により、内部施策の1つであるコンテンツ施策が注目を集め、Web集客において高品質なコンテンツを作成することも重要視されています。

主な内部対策項目

- ドメイン名

- ページ URL

- ページタイトル

- ヘッダー

- 代替テキスト

- 画像

- ビデオ

- ナビゲーション

- メタディスクリプションタグ

- 内部リンク

- 各ページの本文

なお、内部対策については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。

外部対策(ブランドと権威の構築)

外部対策は、ブランドと権威を構築するための施策です。具体的には、外部サイトからのリンクや指名検索、認知を増やす施策となります。

中でも被リンクは影響力が大きいとされています。以前に低品質ページから無数に外部リンクを受けるなどして、不正に上位表示させるようなスパムが横行しました。

その結果、検索結果がユーザーにとって満足できるものではなくなったとして、Googleは2012年にペンギンアップデートをリリースし、低品質ページからの外部リンクはマイナス要因となりました。外部対策の正攻法は高品質コンテンツを生成し、自然な外部リンク獲得です。

現状、コンテンツ施策を中心とした内部対策が注目されていますが、この外部対策はいまでも重要です。今でもGoogleはコンテンツの有益性を、被リンクから評価している傾向にあると言われています。

出典:We Analyzed 11.8 Million Google Search Results. Here’s What We Learned About SEO

BACKLINKOを運営するBrian Dean氏によると、約,1200万の検索結果を調査・分析した結果、1位のページは、それ以下の低い順位のページよりも多くの被リンクを持っている傾向にあることがわかったそうです。

ただ、被リンクは数だけが重要なのではなく、リンク元ページの権威性や評判、そして分散性なども評価対象となるので注意が必要です。

なお、下記で解説しますが、被リンク獲得には高品質なコンテンツを作成するだけでは、やや不十分です。コンテンツを作成したら、次にプロモート(宣伝)するようにしましょう。コンテンツのアプローチ先は検索エンジン以外にも、多数存在します。

主な外部対策項目

- 被リンクの獲得

- SNSでのシェアやエンゲージメントの向上

- プレスリリースやニュースメディアでの取り上げ

- レビューサイトやポータルサイトへの登録

- Googleビジネスプロフィールの最適化

- インフルエンサーとのコラボ

- 外部サイトへの寄稿や監修

SEOの外部対策の詳細は、以下の記事で解説していますので併せて参考にしてみてください。

SEOの外部対策とは?内部対策との違いや被リンク獲得対策まで解説!

テクニカルSEO(技術的な最適化)

テクニカルSEOは、Webサイトの技術的な側面を最適化する施策です。テクニカルSEOによっては検索エンジンのクローラーがWebサイトを効率よく巡回し、正確にインデックスできるようになります。また、技術的な最適化は、検索エンジンだけでなく、ユーザーにとっても快適なサイト体験を提供するための重要な基盤となります。

Webサイトが抱える技術的な課題を解決することで、検索エンジンの評価を向上させ、ユーザーの離脱を防ぐことが可能です。例えば、ページの読み込み速度が遅い場合や、モバイルフレンドリーでないデザインの場合、検索順位の低下やユーザーの利便性を損なう可能性があります。そのため、技術的な面からの改善は、SEO全体の基礎を固めるために欠かせません。

主なテクニカル対策項目

- サイトスピードの最適化

- モバイルフレンドリー対応

- SSL(HTTPS)の導入

- URL構造の最適化(正規化)

- エラーページの修正

- サイトマップの設置

- robots.txtファイルの設定

- 構造化データの実装

テクニカルSEOの詳細は以下の記事で解説しています。ぜひあわせてご確認ください。

テクニカルSEOとは?検索順位を上げる技術的な対策方法について解説https://keywordmap.jp/academy/technical-seo/

2025年SEOの傾向やトレンド

ユーザーを取り巻く様々な環境の変化にあわせて、検索エンジン、ひいてはSEOも変わってきています。特に生成AIの登場はユーザーの検索行動を根本から一変してしまう可能性を秘めており、それだけに対策側である我々も検索エンジンとの向き合い方を向き合い方をアップデートする必要があります。もちろん、一方でSEOに生成AIを活用するという流れも今後一般的になるのは間違いないでしょう。2025年以降のSEOについて探っていきます。

生成AI時代におけるコンテンツの差別化

2025年のSEOでは、生成AIで作成されたコンテンツとの差別化が重要な課題となります。生成AIは大量のデータを学習し、人間が書いたような自然な文章を生成することができます。しかし、AIが生成するコンテンツは、多くの場合、表面的な情報に終始し、オリジナリティや人間味に欠ける傾向があります。

一方、GoogleはE-E-A-Tを重視するアルゴリズムを採用し、コンテンツの 経験、専門性、権威性、信頼性 をより厳しく評価するようになっています。

そのため、SEOで上位表示を目指すには、AIでは真似できない、人間ならではの強みを活かしたコンテンツ作りが不可欠です。具体的には、下記のような要素をコンテンツに盛り込むことで、AI生成コンテンツとの差別化を図ることができます。

- 独自の視点や経験に基づいた考察、意見、分析

- 専門家による監修や裏付け

- 独自に収集・分析したデータ

- 感情に訴えかける表現、ストーリー性

パーソナライズ化されたSEO

ユーザーの検索行動を分析し、パーソナライズ化された検索結果を表示する動きがより強まるのではないかと予測されます。そのため、SEO対策では、ユーザーの検索意図を正確に理解し、それに最適化されたコンテンツを提供することが重要です。

特に最近では、同じキーワードでもユーザーによって検索結果が異なるなど、パーソナライズされた検索結果も増えています。ベニスアップデートによる地域による最適化のように、個人単位でのパーソナライズ化の流れは今後も強まると予測されます。

SEOでまず取り組むべき9つの施策

SEOは何をすればいいかとお悩みの方が、まず取り組むべきSEO施策について紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

目的に合ったキーワードを選定する

SEO対策において最初に行うべきステップが、適切なキーワードの選定です。キーワード選定は、ターゲットユーザーの検索意図を理解し、それに応じた効果的なキーワードを見つけることから始まります。

まず、ターゲットユーザーが検索する際に使用する具体的なキーワードをリサーチする必要があります。GoogleキーワードプランナーやAhrefs、Keywordmapなどのツールを活用し、自社のサービスやテーマと関連性の高いキーワードをリストアップしましょう。

例えば、健康食品を扱うWebサイトであれば、「ダイエットサプリ 効果」や「プロテイン 初心者」のような具体的なフレーズを選びます。

次に、検索ボリュームと競合性のバランスを分析し、成果を上げやすいキーワードを選びます。競争の激しい「ダイエット」などのビッグキーワードを避け、より絞り込んだ「30代 女性 ダイエット 食事」のようなニッチなキーワードを優先することで、効率よく上位表示を狙うことができます。

また、検索意図に合ったロングテールキーワード(複数語の組み合わせ)を活用することで、特定のニーズを持つユーザーをターゲットにすることも可能です。

正確で効果的なキーワード選定は、すべてのSEO施策の基盤となります。時間をかけて綿密にリサーチを行い、適切なキーワードを見つけることが重要です。

検索意図を満たすコンテンツを制作する

SEOで高い成果を上げるには、ユーザーの検索意図を満たすコンテンツ制作が欠かせません。質の高いコンテンツは、ユーザーの満足度を向上させるだけでなく、検索エンジンからの評価を高めることにもつながります。

ユーザーが検索エンジンを利用する目的は、「情報収集」「比較検討」「購入意欲」の3つが主に挙げられます。例えば、「スマートフォン おすすめ 比較」というキーワードで検索するユーザーは、機能や価格を比較し、購入を検討している可能性が高いです。この場合、製品の特徴を表にまとめ、どの製品がどのようなユーザーに向いているのかを具体的に示すコンテンツが求められます。

さらに、コンテンツの視覚的な工夫も重要です。画像や表を活用し、情報を整理して分かりやすく伝えることで、ユーザーの理解を助けることができます。旅行記事であれば、地図やアクセス情報を添付し、読者が直感的に内容を把握できるようにするのが効果的です。近年はUI/UXやユーザー行動が重要視されているため、視覚的な要素の重要性は向上しています。

また、信頼性の高い情報を提供することも大切です。公式データや専門家の意見を引用することで、ユーザーからの信頼を獲得できます。こうした高品質なコンテンツは、ユーザーの満足度を向上させるだけでなく、他サイトからの被リンクを得る可能性も高め、SEO全体のパフォーマンスを向上させます。必要に応じて監修者を付けるなど、情報の正確性や専門性を高める取り組みを実施しましょう。

検索意図を満たした、SEOに強い記事の作り方については以下のページで解説していますので、あわせて参考にしてみてください。

SEOに強い記事の書き方を徹底解説!実践的な具体例も紹介

タイトル(titleタグ)を最適化する

タイトル(titleタグ)は、SEOにおいて最も重要な要素の1つであり、検索エンジンとユーザーにコンテンツの内容を伝える役割を担います。適切なタイトルタグを設置することで、検索順位の向上やクリック率(CTR)の改善が期待できます。

タイトルを作成する際は、選定した主要なキーワードを含めることが基本です。例えば、「格安SIMのメリットは?デメリットと比較して賢く活用しよう」のように、ユーザーが検索しそうな語句を自然に取り入れたタイトルが理想的です。また、タイトルの文字数は長くても良いですが、検索結果の表示を考えると26〜30文字程度に必要な要素を収めるのが望ましいです。

さらに、ユーザーの興味を引く要素を盛り込むことで、クリック率を高めることができます。「【初心者必見】」「たった10分で理解」などの具体性を持たせた表現や、数字を活用したタイトルは特に効果的です。これにより、検索結果で目を引きやすくなり、より多くのクリックを獲得できます。

タイトルはSEOの入り口とも言える重要な要素です。時間をかけて改善を繰り返し、クリックしたくなるような魅力的なタイトルを設計しましょう。

メタディスクリプションを最適化する

メタディスクリプションは、検索結果に表示されるコンテンツの概要を伝える文章であり、クリック率(CTR)の向上に直結する重要な要素です。ユーザーが興味を持つような内容を作成し、より多くの訪問を促しましょう。最近は本文から自動的に生成されるケースが増えていますが、設定しておきましょう。

メタディスクリプションを作成する際は、記事の内容を簡潔かつ具体的に伝えることが基本です。「この記事では、SEO初心者がまず取り組むべき基本施策9つを解説。キーワード選定から内部リンク設定まで、実践的なポイントを紹介します」のように、記事の全体像が一目で分かる文章が理想的です。

さらに、魅力的な表現を取り入れることで、クリック率を向上させることが期待できます。「初心者でも簡単」「今すぐ試せる」といった行動を促す言葉や、問いかけ形式のフレーズを活用するのも効果的です。検索結果で目を引くメタディスクリプションを設定しましょう。

適切な内部リンクを設定する

内部リンクは、Webサイト内のコンテンツ同士をつなぐ重要な要素であり、ユーザーの回遊性を高めるだけでなく、検索エンジンにサイト構造を理解させる役割を持ちます。適切な内部リンクの設置により、サイト全体の評価向上が期待できます。

まず、関連性の高いコンテンツ同士をリンクでつなぐことが重要です。例えば、「SEOの初心者向けの記事」から「おすすめのSEOツール」を紹介する記事へのリンクを設定することで、ユーザーが次に読むべきページを自然に誘導できます。これにより、サイト内の滞在時間を延ばし、ユーザーエクスペリエンスの向上が期待できます。

リンクを設定する際のアンカーテキストには、内容が具体的にわかる自然な言葉を使用しましょう。「こちら」や「詳しくはこちら」のような曖昧な表現ではなく、「SEOツールの選び方」といった明確な文言を使用することで、ユーザーにも検索エンジンにもわかりやすいリンクを作成できます。

また、サイト内で特に重要なページにはリンクを集中させるようにしましょう。例えば、商品の購入ページや主要なサービス案内ページを複数の箇所からリンクすることで、そのページの評価が高まり、検索順位向上につながります。内部リンクを効果的に設定し、サイト全体の価値を高めましょう。

▼関連記事

トピッククラスターを徹底解説!SEO効果や実際の事例、作り方をわかりやすく紹介

低品質コンテンツを改善する

Webサイトに掲載されているコンテンツの中には、古い情報や内容が薄いページが存在するかもしれません。こうした低品質コンテンツを改善することで、サイト全体の評価を向上させることができます。

まず、低品質なコンテンツを特定するために、Google Search ConsoleやSEOツールを活用しましょう。これらのツールを使えば、流入が少ないページや直帰率の高いページを効率的に見つけることができます。例えば、1年以上更新していないブログ記事がパフォーマンスが悪い原因である場合、その内容を見直してリライトを行う必要があります。

改善の方法としては、情報を最新のものに更新する、関連する新しい情報を加える、または全体の構成を整理するなどが挙げられます。例えば、旅行に関する記事であれば、新しい観光スポットや交通情報を追加することで、ユーザーにとって価値のあるページに変えることが可能です。

もし内容の改善が難しい場合は、不要なページを削除するか、類似したページと統合するのも選択肢の一つです。このようにして低品質コンテンツを減らすことは、検索エンジンからの評価向上に寄与します。定期的なコンテンツ見直しを行い、常にサイトの質を保つよう心がけましょう。

重複コンテンツを管理する

重複コンテンツは、検索エンジンに混乱を引き起こし、サイトの評価を低下させる要因となります。これを防ぐためには、重複を適切に管理する必要があります。

まず、URLの正規化(Canonicalタグの設定)を行い、検索エンジンに「どのページを優先的に評価すべきか」を明確に伝えます。例えば、同じ内容を持つ複数のURLがある場合、そのうち1つを正規ページとして指定することで、重複による評価分散を防ぐことができます。

また、同じ内容が複数ページに存在する場合は、それらを統合するか、リダイレクトを設定して一本化することを検討してください。たとえば、過去に作成した似た内容の記事を統合し、より充実したコンテンツを作成することで、検索エンジンからの評価が向上します。

Google Search Consoleを活用すれば、重複コンテンツが原因で発生するインデックスの問題を確認することが可能です。定期的にチェックを行い、必要に応じて修正を加えることで、サイト全体のパフォーマンスを維持できます。

構造化データのマークアップを行う

構造化データのマークアップを行うことで、検索エンジンがコンテンツの内容を正確に理解しやすくなります。これにより、リッチリザルト(FAQ、レビュー評価など)の表示が期待でき、検索結果での目立ちやすさが向上します。

構造化データの設定には、Schema.orgの仕様を利用します。例えば、商品のレビューが掲載されている場合、レビュー情報を構造化データとして記述することで、検索結果に星評価が表示され、ユーザーの目を引きやすくなります。また、FAQページでは、質問と回答を構造化データで示すことで、検索結果に直接表示されることもあります。

設定後は、Googleの「構造化データテストツール」を使用してエラーがないか確認しましょう。エラーが見つかった場合はすぐに修正し、正しい形式で記述されていることを確認してください。構造化データを活用することで、検索結果での露出を最大化し、より多くのクリックを獲得できます。

広報活動により良質な被リンクを獲得する

被リンクは、SEOにおいてサイトの評価を高める重要な要素です。ただし、スパム的なリンクではなく、信頼性の高い自然なリンクを獲得することがポイントです。

業界関連のメディアやブログとの連携を通じて、質の高い被リンクを取得しましょう。例えば、プレスリリースを配信することで、他サイトからの記事引用やリンクの獲得を狙えます。また、ソーシャルメディアを活用して自社のコンテンツを拡散することも有効です。

一方で、リンクの質を重視することも重要です。スパム的なリンクは逆にSEO評価を下げるリスクがあるため、避けるべきです。高品質なコンテンツを提供することで、自然とリンクを引きつけるナチュラルリンクを目指しましょう。

【完全版】SEO対策のチェックリスト100項目

対策が推奨されるSEOのポイントをチェックリスト形式で確認することができるホワイトペーパーです。初心者の方はSEO施策の打ち手のヒントとして、エキスパートの方は施策を見返す指標として活用することができます。

【目次】

- はじめに

- キーワードの最適化 (10ファクター)

- コンテンツ (20ファクター)

- リンク (8ファクター)

- CTRの最適化 (22ファクター)

- ユーザービリティ (9ファクター)

- クローラビリティ (9ファクター)

- ツール (13ファクター)

SEOの効果測定のやり方

すべてのマーケティング活動に当てはまることですが、実行した施策で望んでいた成果をあげられたのかどうか、についての効果測定は、SEOにおいても必須となります。PDCAサイクルを回して、改善・効率化していくために、トラフィックデータを調査・分析するようにしてください。

SEOの効果を測る最も代表的な指標は、以下の2点です。

- キーワード(クエリ)の検索順位

- Webページのクリック数

SEOの効果測定に用いられる分析ツール

基本としては、この2点を日々計測することで、SEOパフォーマンスの現状をチェックすることができます。もちろん、ほかにもSEO効果を測る指標はありますが、常に追い続ける必要があるため、上記2点のような本当に重要なポイントに絞ることをおすすめします。

分析にはGoogleが無料で提供しているツール、

- Googleサーチコンソール

- Googleアナリティクス

を用います。

アナリティクスは、主にWebサイトのトラフィックを計測するツールである一方、サーチコンソールは検索エンジン上でのユーザーとの接触を計測、支援するツールです。どちらも効果測定には必須のツールですが、SEOは検索結果を最適化する必要があるため、どちらかといえば、サーチコンソールをチェックする機会の方が多くなります。

なお、サーチコンソールでは、キーワード(クエリ)に関するデータの他、Googleに対してインデックス登録を促す「URL検査」や「サイトマップ」、サイト内の問題を検出して報告してくれる「カバレッジ」、ページエクスペリエンス(UX)におけるCWBなどのエラーを報告してくれる拡張機能などを備えています。

サーチコンソールを用いた分析のポイント

上述したように、リソースは限られているため、最重要な指標であるキーワード(クエリ)の検索順位とWebページのクリック数をチェックします。検索順位に直接影響を与えるアルゴリズムのアップデートは、毎日起こっています。それゆえ、可能であればチェックは毎日行うようにしましょう。手順は以下になります。

サーチコンソールからデータを抽出する

サーチコンソール(GSC)からデータを取得しましょう。サーチコンソールからエクスポートしても良いのですが、仕様上、データ量やデータ指標が足りない(可能性がある)ため、おすすめなのがGoogleスプレッドシートのアドオン「Search Analytics for Sheets」を利用したデータ抽出です。

GSCからでは、すべてのページとクリック数や順位などを紐づけてデータを抽出できませんが、この「Search Analytics for Sheets」だと可能なため、Excel上での成形が非常に容易です。

詳しくは他サイト様に分かりやすい記事がありますので、こちらでは割愛しますが、

- ページURL

- クエリ

- クリック数

のデータを、可能であれば毎日抽出します。

(以下図:GoogleスプレッドシートでSearch Analytics for Sheetsからデータを抽出)

Excelで成形する

Search Analytics for Sheetsで抽出したデータをコピーして、Excelに反映します。スプレッドシートでデータを管理しても構いませんが、自由度高くデータを加工、閲覧するしたい場合は、Excelを用いるようにしましょう。

このようにして、対策キーワードの「順位」と記事ページの「クリック数」を毎日チェックすれば、コンテンツ公開から、インデックスされた後の検索エンジン上におけるパフォーマンスを日々測ることができます。

さらに、文字数、画像数、共起語の含有率、メタディスクリプションの有無、titleタグにおけるキーワードの位置、構造化データの有無といったSEO要素の情報と紐づけることで、検索順位やクリック数との相関関係を導き出すことが可能になります。

つまり、SEOに効果のある内部施策が、どこかの伝聞ではなく、実践の結果得られたファクトデータとして計測可能になります。

SEOでやってはいけないこと

SEOの効果を最大化するためには、正しい施策を行うだけでなく、「やってはいけないこと」を理解することが重要です。

ブラックハットSEOと呼ばれるNG行為は、Googleからペナルティを受ける原因となり、サイトの検索順位が大幅に低下するおそれがあります。ここでは、ペナルティにつながる具体的な行動とそのリスクについて解説します。

低品質なコンテンツを量産する

Googleは高品質なコンテンツを重視しており、ユーザーにとって価値のないコンテンツを量産する行為はペナルティを受ける要因となります。

具体的には、単なるキーワードの羅列や他サイトのコピー&ペーストによる内容の薄い記事が該当します。これらの低品質なページは、Googleのアルゴリズムによって検出されやすく、サイト全体の評価を大きく下げる可能性があります。

低品質なコンテンツの例として、ランキング記事をただ埋めるためにとにかくたくさんの情報を盛り込むケースなどが挙げられます。また、最近では生成AIなどによるコンテンツの量産も該当します。

このような記事は一時的に検索流入を得ることができたとしても、スパムと判定されるリスクが高いです。長期的なSEO戦略を考える場合、量よりも質を重視し、読者にとって役立つ情報を提供することが重要です。

自作自作の被リンクを設置する

被リンクはSEOにおいて重要な要素の一つですが、自作自演で不自然なリンクを大量に作成する行為は逆効果です。Googleは不正なリンク操作を厳しく取り締まっており、これを検出した場合には、検索順位の大幅な低下や手動による対策(手動ペナルティ)による検索結果からの排除といった処置がなされます。

例えば、質の低いブログを大量に作成し、そこからリンクを自分のサイトに向ける行為や、リンク販売業者を利用して一斉に被リンクを購入する行為がこれに該当します。このようなブラックハットSEOは、短期間で成果を上げることを目的としていますが、Googleが推奨する方針に反しているため、長期的に見ればサイト運営に大きな悪影響を及ぼします。

被リンク対策としては、信頼性の高いサイトから自然にリンクを獲得するホワイトハットSEOを意識することが大切です。具体的には、質の高いコンテンツを作成し、その内容が他のサイトやユーザーにとって有用であることで自然にリンクを得る方法が推奨されます。

過剰にキーワードを詰め込む

キーワードの適切な使用はSEOにおいて重要ですが、これを過剰に行う「キーワードスタッフィング」はかえって検索順位に悪影響を及ぼします。

キーワードスタッフィングとは、不自然なほど同じキーワードを繰り返し使用し、検索エンジンを欺く行為のことです。このような行為は、Googleのアルゴリズムにスパムとして認識される可能性があります。

例えば、「〇〇のSEO対策を考えるなら、SEO対策は欠かせません。SEO対策でSEOを成功させる方法をSEOで学びましょう。」といった文章は、読者にとっても不自然で読みづらいだけでなく、検索エンジンからの評価も下がる原因になります。

自然なキーワードの使用を心がけるためには、文章全体の流れを意識し、読者がスムーズに理解できる表現を心がけることが重要です。また、関連性の高いキーワードを適度に使用し、過度に繰り返すことを避けることで、質の高いコンテンツを提供することができます。

このように、SEOによる集客を成功させるためには、やるべきこととやってはいけないことをそれぞれ理解し、適切に実行することが重要です。「SEOに注力したいけど不安がある」という方は、KeywordmapACADEMYを運営している株式会社CINCにお気軽にご相談ください。CINCは、2014年から10年以上にわたって数百社におよぶSEOを支援し、さまざまな成果創出を実現しています。無料相談も承っておりますので、SEOにお困りの方は是非ご活用ください。

SEOとアルゴリズムアップデートの関係

Googleのアルゴリズムアップデートとは、Googleが検索結果の質を向上させるために行う、検索アルゴリズムの大規模な変更のことです。 簡単に言うと、GoogleがWebサイトを評価する基準を更新することです。アルゴリズムアップデートは、ユーザーに最も関連性の高い、信頼できる情報源を検索結果の上位に表示することを目的としています。

過去に実施された主要なアップデート一覧

アップデートの実際はすべてにアナウンスがあるわけではなく、年間数千回以上の更新が行われています。以下では、検索結果に大きな変化を与えた主要なアップデートをまとめました。

| アップデート名 | 実施時期 | 主な内容 |

|---|---|---|

| パンダアップデート | 2011年 | 低品質なコンテンツや重複コンテンツを排除 |

| ペンギンアップデート | 2012年 | 不自然なリンクを排除 |

| ハミングバードアップデート | 2013年 | 会話型検索への対応、検索意図の理解 |

| ピジョンアップデート | 2014年 | ローカル検索の精度向上 |

| モバイルフレンドリーアップデート | 2015年 | モバイル対応サイトを優遇 |

| RankBrain | 2015年 | 人工知能による検索結果の改善 |

| ポッサムアップデート | 2016年 | ローカル検索のスパム対策 |

| フレッドアップデート | 2017年 | 低品質なコンテンツやアフィリエイトサイトを排除 |

| モバイルファーストインデックス | 2018年~ | モバイル版ページをインデックスの基準に(段階的に導入) |

| Medicアップデート(健康アップデート) | 2018年 | 医療・健康関連サイトの品質向上 |

| BERTアップデート | 2019年 | 自然言語処理技術による検索意図の理解 |

| ページエクスペリエンスアップデート | 2021年 | ユーザーエクスペリエンスを重視したランキング要素の導入 |

| スパムアップデート (複数回) | 2021年~ | スパム行為を行うウェブサイトを排除 |

| プロダクトレビューアップデート | 2021年 | 商品レビューの品質向上 |

| リンクスパムアップデート | 2022年 | スパムリンクを無効化 |

| ヘルプフルコンテンツアップデート | 2022年 | ユーザーにとって役立つコンテンツを評価 |

アルゴリズムアップデートへの正しい向き合い方

アルゴリズムアップデートは検索結果に大きな影響を与えます。それでは、サイト運営者はアルゴリズムアップデートにどう向き合うのが良いのでしょうか?

Googleのアルゴリズムが実施されたときはどうすれば良いかについて、Google検索セントラルでは以下のように回答されています。

更新が実施された場合、有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成にすでに取り組んでいる多くのクリエイターは、おそらく何もする必要はないでしょう。Google のシステムでは、コンテンツの品質に基づいて掲載順位を決定しているからです。そのような人の場合は、更新に気が付かないことが多いか、あるいは検索における順位が以前よりも上がっていることに気が付くかもしれません。

Google 検索の更新に関する Q&A

そのため、アルゴリズムアップデートにおける正しい向き合い方は、「Googleの目指す方向性を理解し、それに基づいた取り組みを継続すること」に尽きます。アルゴリズムの変更が反映される基準は、検索体験の向上やユーザー満足度の向上を目的としているため、運営者側としては一貫して「ユーザー第一」の姿勢を維持することが重要です。

アップデートの影響を受けにくいサイトの多くは、長期的に信頼性の高いコンテンツを提供し続けてきた実績があります。そのため、一時的な順位変動や外部の変化に焦ることなく、アルゴリズムの傾向を気にしながらも、長期的な取り組みを継続することが求められます。

アルゴリズムアップデートを恐れるのではなく、検索エンジンの改善として、ユーザーファーストのためのきっかけと捉え、ユーザーにより価値ある情報を提供し続けることが、SEOを成功させるポイントです。

SEOの基本について学べる書籍

ここではSEOの基本が学べるおすすめの本を3冊紹介します。SEOについて網羅的に学びたい方は、ぜひチェックしてみてください。

いちばんやさしい新しいSEOの教本

「いちばんやさしい新しいSEOの教本」は、SEO初心者の方にとっておすすめな入門書です。SEOの基礎知識から、キーワード選定、サイト構成、コンテンツ作成、効果測定まで、わかりやすい言葉で丁寧に解説されています。Googleの最新アルゴリズムやモバイルファーストインデックス (MFI) への対応など、最新情報も盛り込まれています。

10年つかえるSEOの基本

「10年つかえるSEOの基本」は、SEOの根幹をなす普遍的な知識を学ぶことができる書籍です。

検索エンジンの仕組みやユーザーの検索行動、SEOにおける重要な考え方など、長期的な視点でSEOに取り組むための基礎を築くことができます。具体的なテクニックや手法ではなく、SEOの本質を理解したい方におすすめです。

強いSEO “SEOおたく”が1000のサイトを検証してわかった成果を上げるルール

リクルート時代から1,000サイトを分析したSEOプロフェッショナル・竹内渓太氏が、実案件で再現可能なノウハウを紹介しています。ECサイトからオウンドメディアまで、サイトタイプ別の最適戦略が352ページにわたって網羅的に解説されており、検索アルゴリズムの本質理解、キーワード選定の具体手法、成果持続の思考法など、非常に参考になる書籍です。

SEOに取り組むなら確認しておきたいGoogle公式ドキュメント

本格的にSEOに取り組む場合、ぜひ参考にしたいのがGoogleがWebサイト運営者向けに公開している様々な公式ドキュメントです。数多くの公式ドキュメントから、ここでは日々のSEO業務の参考になる押さえておくべき3つのリソースについて解説します。

検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド

SEOの基本を理解したい方は、まず「検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド」を読むことをおすすめします。スターターガイドでは、SEOの基礎知識、ウェブサイトの構造化、コンテンツ作成、モバイル対応など、SEO対策の全体像を把握することができます。Google検索の仕組みや、ランキングに影響する要素を理解することで、効果的なSEO戦略を立てることができます。

有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成

Googleは、ユーザーにとって価値のある、高品質なコンテンツを重視しています。「有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成」では、ユーザーの検索意図を理解し、ニーズに応えるコンテンツを作成するための方法を解説しています。専門性、権威性、信頼性(E-A-T)を高めるためのポイントや、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためのヒントも紹介されています。

検索品質評価者ガイドライン

Googleの検索アルゴリズムは、検索品質評価者ガイドラインに基づいて評価されています。このガイドラインは、検索結果の品質を評価する際に、評価者が従うべき基準をまとめたものです。ユーザーにとって有益で質の高いページを理解することで、SEO対策の方向性を確認することができます。ただし、ガイドラインに厳密に従うことよりも、ユーザーを第一に考えたコンテンツ作りを心がけることが重要です。

KeywordmapACADEMYでは、SEOやWeb集客についてのお役立ち情報を発信しています。SEOについて学びたい方はぜひ参考にしてみてください。

【まず読んでほしい3記事】

SEOにおける集客の考え方とリスティングとの違い

https://keywordmap.jp/academy/attracting-customers-with-seo/

SEO対策のメリット・デメリットとは?Web集客においてSEOは必要なのか解説

https://keywordmap.jp/academy/seo-merit/

自分で始めるSEO対策!具体的な取り組み方や役立つツールをわかりやすく解説

https://keywordmap.jp/academy/seo_yourself/

SEOに関するよくある質問

最後にSEOに関するよくある質問とその回答をまとめました。参考にしてみてください。

SEOとは何ですか?

SEO(検索エンジン最適化)とは、自社のWebサイト・Webページを自然検索結果上で上位表示させる様々な試み、および手法を指します。現在では、ただWebページの順位を上げるだけでなく、検索結果上の見え方を考慮に入れた対策が求められるようになっています。例:AI Overviews、リッチリザルト、画像・動画枠、強調スニペット、PAA(他の人はこちらも質問、など)。

SEOのデメリットは何ですか?

SEOの代表的なデメリットには以下のようなものがあります。

- 効果が出るまでに時間がかかるため、即効性がある施策とはいえない

- 専門的な知識や経験、調査・分析が重要となるため、誰でも簡単にできる施策とはいえない

- アルゴリズムアップデートの影響により、効果が左右される

- コンテンツ制作やサイト管理保守などに時間を費やす必要がある

SEOを始める際はデメリットをきちんと把握しておくことが重要です。ここからはこのようなデメリットを抑えつつ、最大限にメリットを享受するために知っておきたいSEOにおいて原則として重要視されるポイントについて解説していきます。

SEOやリスティング広告といった手法を内包したSEM(検索エンジンマーケティング)について詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しておりますので併せて参考にしてみてください。

「SEMとは? SEOとリスティング広告を使い分ける方法について解説」

SEOはどのくらいで効果が出ますか?

SEOの効果が出るまでの期間は、状況によって異なりますが、一般的に6ヶ月から8ヶ月程度かかることが多いです。新しいドメインを使用する場合はエイジングフィルターにより検索エンジンに認識されるまでに時間がかかり、競合が多い場合はさらに長期間を要することもあります。ただし、キーワード選定やコンテンツの質、技術的なSEOの整備が適切に行われていれば、徐々に検索順位が改善し始めることが期待できます。短期的な結果を求めるのではなく、長期的な視点で改善を続けることが重要です。

SEOでまずやるべきことは何ですか?

SEOを始める際には、まずWebサイトの目的を明確にし、ターゲットユーザーのニーズを理解することが重要です。そのうえで、適切なキーワードを選定し、それを基にユーザーの疑問や課題を解決するコンテンツを作成します。また、テクニカルSEOとして、サイトの構造やページ速度の最適化も欠かせません。さらに、GoogleサーチコンソールやGoogleアナリティクスを活用し、パフォーマンスを定期的に確認して改善を続けることで、持続的な成果を得ることができます。

SEOで最も重要なことは何ですか?

SEOで最も重要なことの一つは、「コンテンツの品質を改善し続けること」です。

検索結果のトレンドやアルゴリズムの変化は確かに存在しますが、検索エンジンが常に評価するのは、ユーザーにとって価値のあるコンテンツです。品質の高いコンテンツとは、単に情報量が多いだけではなく、ユーザーのニーズに寄り添い、その悩みや疑問をしっかりと解決できるものを指します。

さらに、コンテンツは一度作って終わりではなく、ユーザーの期待や検索エンジンの基準が変わる中で、常に見直しや改善を行う必要があります。データを活用して効果を測定し、内容を最新の状態に保つことが成果につながります。「ユーザーにとって価値があり、期待を超えるコンテンツを提供し続けること」を軸にすることで、トレンドやアルゴリズムの変化に左右されず、長期的に信頼を得ることができます。

SEO対策にかかる費用はどのくらいですか?

SEO対策には、SEOコンサルティング、コンテンツSEO(ライティング)、内部対策、外部対策といった、様々な対応方法や施策があります。それぞれの目的、内容、費用は大きく異なります。以下の表を参考にしてみてください。

| サービス | 費用 | 施策の概要 |

|---|---|---|

| SEOコンサルティング | 10万円~100万円(月額) | SEO施策を中心に、Webサイト集客に関する総合的なアドバイス、および一部の業務を実施 |

| コンテンツSEO(ライティング発注) | 数千円~10万円/1本(記事) | 記事構成案の作成、記事の執筆、リライトのすべて、あるいは一部を担当 |

| SEO内部対策 | 10万円~100万円(月額) | 既存のWebページ、あるいはWebサイト全体を検索エンジンに適切に評価してもらうための施策の実施 |

| SEO外部対策 | 1万円~20万円 | 他者からの高評価を獲得し、検索エンジンからの評価を高める施策 |

| サイト設計・制作 | サイト設計のみ10万円~100万円 | 目的や種類ごとに最適なWebサイトの構造や、キーワード戦略を設計する |

| サイト設計・制作 | サイト制作のみ50万円~数百万 | 設計に沿ったWebサイトを実際に構築する |

| サイト設計・制作 | 両方依頼80万円~数百万円 | サイト設計とサイト制作の両方を担当 |

| SEOツール | 無料〜数十万円 | SEOに必要な各施策を補助するツール。ベンダーによって、機能や期待効果、料金はまちまち |

SEOにかかる費用については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてみてください。

SEO対策にかかる費用はどれくらい?外注と内製の平均相場と業務内容について

SEO対策は自分でできますか?

SEO対策は自分でも実施することができます。SEOを内製化するポイントは、SEOの戦略策定、実行、効果検証を実現する運用体制を整備することです。企業が積極的にSEOを推進する場合は、最低でも2人以上のメンバーが必要だと考えてください。なお、SEOにおいて最も工数・リソースが必要になる施策はコンテンツ作成ですが、外注することで工数やリソースを抑えることができます。一方で、内部施策の一部はSEOの専門家やエンジニアの手が必要になることもあるため、SEOの運用体制を整える際にはアサインするメンバーに注意しましょう。

SEOのことなら株式会社CINCにご相談ください

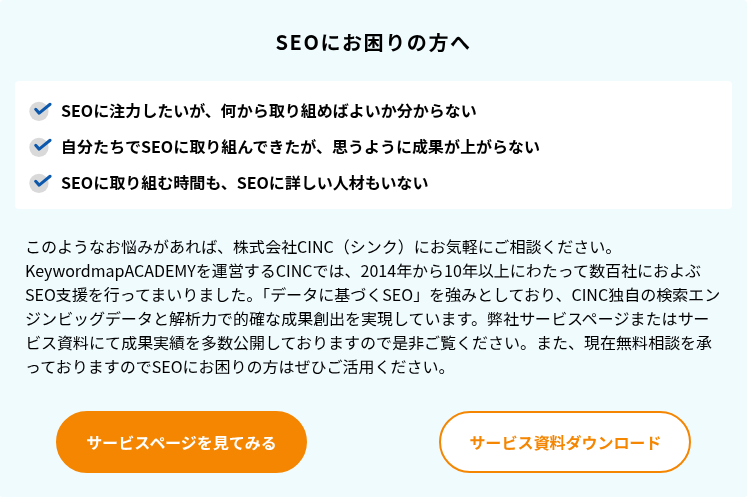

KeywordmapACADEMYの運営元である株式会社CINCでは、2014年から10年以上にわたって数百社におよぶSEOを支援してきました。CINCは「データ」に基づくSEOを強みとしており、独自の検索エンジンビッグデータと解析力で的確な成果創出を実現しています。

成果例

- 0からのメディア立ち上げで自然検索流入1,244%!約100件/月のリード獲得を実現

- セッション数1.6倍、CVR2.6倍でコンバージョン数は4倍に!

- オウンドメディアの集客力向上で月間200万円の広告費が0円に!

CINCは、SEO調査・分析ツールの「Keywordmap」とビッグデータを用いたSEOコンサルティングを提供しており、SEOコンサルティングでは、市場・競合・自社の調査分析からSEO戦略の策定、各種SEO施策の立案、記事制作、効果検証までワンストップで支援しています。また、検索上位表示やアクセス数アップだけではなく、CVR改善やコンバージョン数の増加、売上向上まで一気通貫でサポートしておりますので、SEOやWeb集客の成果創出にお悩みの方は、是非一度お気軽にご相談ください。

また、弊社のSEOコンサルティングの内容にご興味がある方は、サービス資料をご覧ください。

まとめ:SEOは基本を押さえて適した施策の実行と検証を継続するのが重要

SEOは、検索エンジンのアルゴリズムやユーザーのニーズが日々変化する中で、常に改善と適応を求められる施策です。

一度実施しただけで終わらせるのではなく、サイトの状況や外部環境の変化に応じて、継続的に改善を繰り返すことが求められます。内部対策や外部対策、テクニカルSEOといった基本的な施策をバランスよく実施しながら、ユーザーファーストの視点で質の高いコンテンツを提供し続けましょう。

また、SEOは流入や売上を増やすだけでなく、認知度の向上やブランド構築、さらには資産性の高いコンテンツを作ることにもつながります。効果が現れるまでに時間がかかることもありますが、長期的な視点を持ち、地道な取り組みを続けることで、確かな成果を得ることができるでしょう。今後もユーザーに寄り添った施策を継続し、価値あるサイト運営を心がけていきましょう。

詳しくはこちら

Keywordmapのカスタマーレビュー

ツールは使いやすく、コンサルタントのサポートが手厚い

良いポイント

初心者でも確実な成果につながります。サポートも充実!

良いポイント

機能が豊富で、ユーザーニーズ調査から競合分析まで使える

良いポイント